Marché carbone : un levier économique pour la transition climatique

Face à l'urgence climatique, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre devient un impératif mondial. Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, la mise en place des politiques publiques volontaristes ou le développement des énergies renouvelables ne sont pas suffisants. Il est nécessaire d’inventer également de nouveaux outils économiques capables d’accompagner et d’accélérer cette transition. Le marché carbone s’inscrit précisément dans cette logique. À la fois incitatif et régulateur, cette solution représente aujourd’hui l’un des mécanismes les plus efficaces pour orienter les comportements économiques vers la sobriété carbone.

Le marché carbone, de quoi s’agit-il ?

Le marché carbone, aussi appelé système d’échange de quotas d’émission, est un mécanisme économique qui permet de plafonner et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone (CO₂). Concrètement, il s’agit d’un système dans lequel les entreprises reçoivent ou achètent des droits d’émettre une certaine quantité de CO₂. Ces droits sont échangeables sur un marché dédié : si une entreprise parvient à réduire ses émissions en dessous de son quota, elle peut revendre ses droits excédentaires ; à l’inverse, si elle dépasse son quota, elle doit en acheter à d’autres entreprises.

Ce mécanisme repose sur le principe du cap and trade (plafonner et échanger) : un plafond global d’émissions est défini par les autorités publiques, puis réparti entre les différents acteurs économiques. En instaurant une valeur économique au carbone, le marché incite les entreprises à investir dans des technologies plus propres pour réduire leurs coûts à long terme.

C’est donc à la fois un outil de régulation environnementale et un levier d’innovation pour le secteur privé. Il permet de responsabiliser les entreprises tout en valorisant financièrement leurs efforts de décarbonation.

Comment fonctionne un marché carbone ?

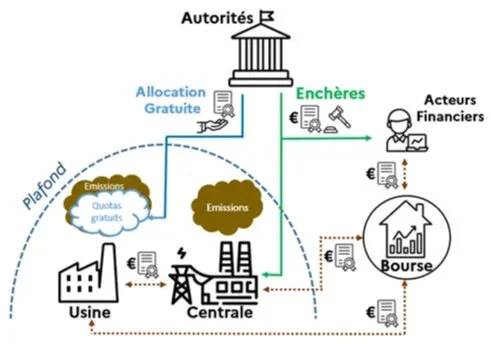

Le fonctionnement d’un marché carbone repose sur un cadre structuré et encadré par les autorités. Il comprend plusieurs étapes clés.

Dans un premier temps, l’allocation des quotas permet à chaque entreprise participante de recevoir un quota d’émission, généralement calculé en fonction de son secteur, de sa taille et de son historique d’émissions. Certains quotas peuvent être attribués gratuitement, notamment pour les secteurs exposés à la concurrence internationale, tandis que d’autres doivent être achetés lors d’enchères publiques.

A la suite, les émissions de chaque entreprise sont mesurées, vérifiées par des tiers indépendants, puis comparées à leur quota. Cette étape garantit la transparence et la crédibilité du système.

La dynamique d’échanges sur le marché se met en place lorsqu’une entreprise émet moins que son quota. Elle peut ainsi vendre ses crédits restants à une autre entreprise qui dépasse ses objectifs. Ce mécanisme de marché permet de trouver le niveau de prix le plus efficient pour une tonne de CO₂.

Enfin, le prix à la tonne de carbone varie en fonction de l’offre et de la demande. Plus les quotas deviennent rares, plus le prix augmente, incitant les entreprises à réduire leurs émissions plutôt qu’à payer. Ce signal prix est essentiel pour orienter les décisions d’investissement vers des solutions bas carbone.

Par exemple, le SEQE-UE est un système européen de plafonnement et d’échange des émissions de CO₂. Chaque entreprise doit restituer un quota équivalent à ses émissions vérifiées. Ces quotas, limités en nombre pour respecter les objectifs climatiques, sont attribués via des enchères ou gratuitement. Les entreprises peuvent ensuite s’échanger ces quotas sur un marché. Le prix du quota se fixe selon l’offre (quantité de quotas disponibles) et la demande (niveau d’émissions). Ce mécanisme incite les entreprises à réduire leurs émissions si le coût de réduction est inférieur au prix du quota.

Fonctionnement d’un système d’échange de quotas d’émissions. Source : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/marches-du-carbone-seqe-ue

Quels sont les objectifs du marché carbone ?

Le marché carbone poursuit plusieurs objectifs interdépendants :

Réduire les émissions de CO₂ de manière progressive mais contraignante, en fixant un plafond dégressif chaque année.

Créer un signal-prix clair pour le carbone, afin de rendre les énergies fossiles progressivement moins compétitives que les énergies renouvelables ou les technologies propres.

Favoriser l’innovation dans les procédés industriels, les énergies bas carbone, les transports décarbonés ou encore l’efficacité énergétique.

Encourager la sobriété énergétique des entreprises en les incitant à optimiser leurs consommations et à adopter des pratiques plus durables.

Assurer une transition équitable, notamment par des mécanismes d’aide aux secteurs les plus vulnérables ou à travers la redistribution des revenus du marché carbone vers des projets de transition écologique.

À terme, le marché carbone vise à ancrer la lutte contre le changement climatique dans les logiques économiques, en faisant du respect des limites planétaires une condition de la performance et de la compétitivité.

Un outil en expansion dans le monde

Depuis la mise en place du premier marché carbone en 2005 au sein de l’Union européenne (le Système d’échange de quotas d’émission - SEQE-UE), de nombreux pays et régions ont adopté des mécanismes similaires. En 2024, plus de 70 juridictions dans le monde ont mis en place un prix du carbone, représentant environ 23 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

L’Europe reste pionnière avec un système robuste qui couvre plus de 10 000 installations industrielles et énergétiques. Le prix du carbone dans l’EU ETS a dépassé les 90 euros/tonne en 2022, créant un signal fort pour les industriels.

La Chine, premier émetteur mondial de CO₂, a lancé en 2021 son propre marché carbone national, d’abord limité au secteur de l’électricité, mais destiné à s’étendre à d’autres industries.

Le Canada, la Californie, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni ont également développé des systèmes d’échange ou de taxation du carbone, avec des structures adaptées à leur contexte économique.

Ces marchés ne sont pas encore tous interconnectés, mais des discussions internationales sont en cours pour créer un cadre commun et renforcer la transparence des échanges.

Panorama du marché carbone à l’échelle mondiale. Source : A Visual Primer on Global Carbon Markets, Hinrich foundation, 2023

Et au Maroc ? Une dynamique à enclencher

Le Maroc, déjà très engagé dans la transition énergétique avec des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, envisage à moyen terme la création d’un marché carbone national. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la feuille de route climat du pays et répond à plusieurs enjeux :

Préparer les entreprises marocaines à la taxe carbone aux frontières de l’UE (CBAM), qui entrera pleinement en vigueur en 2026.

Valoriser les projets de réduction d’émissions, notamment dans les secteurs industriels, agricoles ou de gestion des déchets.

Stimuler l’investissement dans les technologies propres, en créant une incitation économique directe.

Des réflexions sont en cours au sein du gouvernement, en lien avec des partenaires internationaux comme la Banque mondiale ou l’Union européenne, pour bâtir un cadre juridique, institutionnel et technique robuste. Plusieurs études de faisabilité ont déjà été menées, et des projets pilotes pourraient voir le jour dans les années à venir, en lien avec les zones industrielles et les grandes entreprises à forte intensité carbone.

Limites et leviers d’amélioration

Malgré leur efficacité, les marchés carbones ne sont pas exempts de critiques :

Certains marchés ont connu une surallocation de quotas, ce qui a affaibli le signal-prix et réduit l’incitation à innover.

Le manque d’harmonisation internationale complique les échanges et peut générer du dumping environnemental.

Il existe un risque de spéculation, avec des acteurs financiers tirant profit des fluctuations du prix du carbone.

Pour remédier à ces limites, plusieurs pistes sont envisagées :

Renforcer la gouvernance des marchés et les mécanismes de transparence.

Introduire des prix planchers et plafonds pour stabiliser le marché.

Mieux articuler le marché carbone avec les autres politiques climatiques (normes, subventions, fiscalité verte).

Le marché carbone est un outil puissant pour concilier croissance économique et transition écologique. En attribuant une valeur financière au carbone, il transforme un coût environnemental en levier d’investissement et d’innovation. Son efficacité repose sur une gouvernance rigoureuse, un signal-prix fort, et une articulation intelligente avec les autres instruments de la politique climatique.

Pour les entreprises, il devient un facteur de compétitivité. Pour les États, un outil stratégique. Pour la planète, une chance de freiner l’emballement climatique.