Maroc 2024 : un climat sous tension

Dans son dernier rapport, la Direction Générale de la Météorologie marocaine (DGM) dresse un tableau où les résultats sont clairs ; le Royaume fait face à une intensification sans précédent des dérèglements climatiques. Chaleur extrême, précipitations déficitaires, multiplication des événements violents et crise hydrique installée, les indicateurs sont au rouge, particulièrement dans les régions du Sud-Est.

Ce diagnostic montre bien la nécessité de se concentrer autour d’un effort collectif. Celui de faire de l’innovation climatique une priorité stratégique nationale.

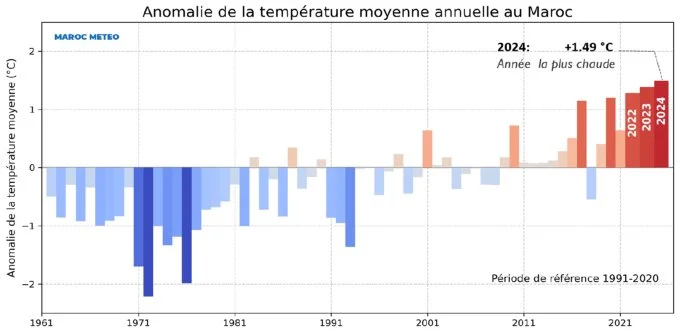

2024, année la plus chaude jamais enregistrée

Cela est désormais officiel, 2024 est l’année la plus chaude de l’histoire climatique du Maroc. Avec une anomalie thermique moyenne de +1,49 °C par rapport à la référence 1991-2020, ce pic historique dépasse même l’anomalie mondiale de +0,67 °C sur la même période.

70 % des jours de l’année ont connu des températures au-dessus des normales, ce qui montre d’autant plus les effets exponentiels du réchauffement. Hormis juin et septembre, tous les mois ont été anormalement chauds, avec un record absolu en janvier mesuré à +4,08 °C, ainsi qu’en novembre avec +3,23 °C. Le mois de juillet a vu Béni Mellal atteindre 47,7 °C et Marrakech 47,6 °C.

Ce réchauffement est d’autant plus préoccupant qu’il s’installe durablement, avec les trois dernières années comme les plus chaudes jamais enregistrées au Maroc. L’hiver, traditionnellement plus doux, a lui aussi battu des records de chaleur, illustrant une mutation rapide du climat marocain.

Evolution de l’anomalie de la température moyenne annuelle nationale. Etat du Climat Maroc 2024, DGM

Des phénomènes météorologiques au cœur de contrastes extrêmes

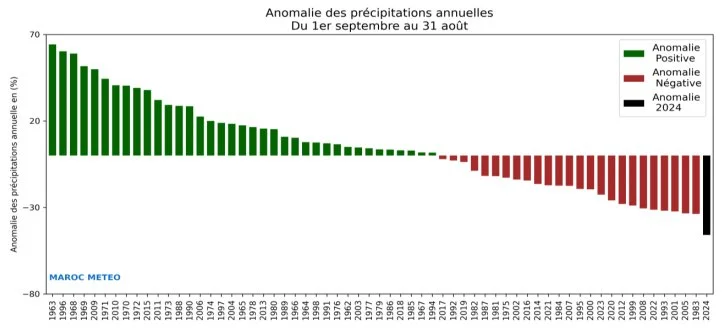

La chaleur ne vient pas seule. 2024 marque également une sixième année consécutive de sécheresse, avec un déficit pluviométrique national moyen de -24,7 %. L’année hydrologique 2023-2024 est même la plus sèche des 63 dernières années, avec un cumul de 106,4 mm, soit un déficit record de -46,64 % par rapport à la normale. Depuis 1980, les épisodes déficitaires se multiplient et les années sèches dominent de plus en plus.

Ecart relatif des précipitations annuelles moyennes nationales sur la période 1er septembre-31 août, par rapport à la normale 1991-2020. Etat du Climat Maroc 2024, DGM

Les précipitations sont devenues non seulement plus rares, mais aussi plus irrégulières et violentes. Plusieurs inondations destructrices sont survenues dans plusieurs régions du pays suite à des épisodes d’orages intenses. Ces phénomènes métérologiques évoluent comme des situations extrêmes, et se concentrent sur un axe Sud-Est allant de Tata à Bouarfa, en passant par Ouarzazate, Zagora et Errachidia. Pourtant, cette zone étant naturellement aride est devenue le théâtre de plusieurs bouleversements spectaculaires.

En septembre, un épisode de crues torrentielles a provoqué de fortes inondations à Tagounite (170 mm en 24h), entraînant la mort de 33 personnes et des dégâts considérables dans les oasis. D’autres phénomènes tels que les tempêtes de sable à Bouarfa ou les records de chaleur à Errachidia (43,7 °C en août), confirment que le Sud-Est devient l’épicentre marocain des extrêmes.

D’autres régions ont connu des inondations notables, à l’exemple des grosses précipitations dans le nord du maroc atteignant 121 mm à Tanger, et 110mm à Chefchaouen. Les tempêtes marines ont également été marquantes. Entre février et mars, des vagues de 4 à 6 mètres ont été observées sur les côtes atlantiques, posant des risques accrus pour le littoral et les activités maritimes.

Les contrastes climatiques se manifestent de plus en plus. D’un côté, des vagues de chaleur records ; de l’autre, des épisodes soudains de froid intense, comme en décembre où Ifrane a enregistré -5,9 °C. Ces fluctuations rapides fragilisent davantage les écosystèmes, les cultures et les populations.

Enfin, la baisse notable des feux de forêt (873 ha brûlés contre plus de 6000 ha en 2023) est un point positif. Mais cette réduction s’accompagne d’un affaiblissement progressif des forêts dû à la sécheresse prolongée et aux ravageurs, ce qui accentue la fragilité des écosystèmes. Ces épisodes d’intempéries montrent la vulnérabilité croissant du pays face à des épisodes de changement climatiques intenses de plus en plus fréquent.

Une agriculture toujours tributaire du ciel

Ecart par rapport à la normale de l’indice de végétation par différence normalisée NDVI, du mois d’Avril. Etat du Climat Maroc 2024, DGM

Dans un pays où plus de 80 % des terres agricoles sont non irriguées, la dépendance aux précipitations reste un facteur de vulnérabilité majeure. L’année 2024 a cruellement démontré les épisodes complexes que peut entraîner un manque d’eau. Le retard des pluies lors de la campagne agricole 2023-2024 a eu pour effet de perturber les semis des céréales d’automnes et de freiner leur croissance. L’évaporation accrue par la chaleur a aggravé le stress hydrique, impactant alors la bonne quantité d’eau pour l’usage agricole.

En résultat, la production céréalière a chuté à 31,2 millions de quintaux, soit une chute de 43% par rapport à la campagne précédente. De la même façon, la surface semée a reculé de 33 %. Toutefois, les cultures maraîchères et arboricoles, moins dépendantes des pluies directes, ont montré une meilleure résilience grâce à quelques précipitations tardives en février.

Les effets sur les sols et la végétation sont concrets. En avril, l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) était fortement dégradé dans le nord du pays et sur les plateaux du centre. Cet indicateur permet quantifier la verdure et la densité de la végétation dans les images de télédétection, notamment celles des satellites. Les valeurs positives de NDVI indiquent une forte présence de végétation, tandis que les valeurs négatives ou proches de zéro suggèrent l'absence de végétation ou des surfaces non végétales.

L’évapotranspiration potentielle (ETP) a atteint un niveau record de 2177 mm, soit une hausse de 16,6 % par rapport à la normale, ce qui témoigne d’un assèchement accéléré des terres. Cette hausse a amplifié l’évaporation des sols et une demande importante en eau des cultures, aggravant alors le déficit hydrique.

Innovation et adaptation : des impératifs nationaux

Face à ces constats, le rapport insiste sur une vision précise : l’innovation est une nécessité pour faire face aux changements climatiques.

Le Maroc doit aujourd’hui accélérer :

La modernisation des systèmes d’alerte précoce, pour anticiper les chocs climatiques,

L’optimisation de la gestion de l’eau, en développant notamment des techniques de récupération, de dessalement ou d’irrigation de précision,

La transition agricole vers des pratiques plus résilientes, capables de limiter l’exposition aux aléas météorologiques,

La planification territoriale et la protection des populations vulnérables, en tenant compte des nouvelles cartes de risque climatique.

Selon la Banque mondiale, les catastrophes climatiques coûtent déjà 575 millions de dollars par an au Maroc. Ce coût risque d’exploser si aucune action concrète n’est prise à temps.

Si le rapport 2024 met en lumière les vulnérabilités structurelles du pays, il met aussi en avant les efforts en cours pour construire une résilience collective. À l’échelle nationale, le Royaume s’est doté du Plan National Stratégique d’Adaptation (PNSA), ancré dans la Stratégie Nationale du Développement Durable. Ce plan vise à anticiper et encadrer les effets des changements climatiques, en consolidant des initiatives sectorielles déjà en place, comme la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ». L’objectif est clair : renforcer la résilience des territoires, des écosystèmes et des populations face aux phénomènes extrêmes que sont les sécheresses, les inondations, ou les incendies.

Parmi les initiatives concrètes portées par ce cadre stratégique, deux politiques méritent une attention particulière :

La prévention des incendies de forêt, portée par l’ANEF en collaboration avec la DGM, repose sur une cartographie dynamique des risques, actualisée deux fois par jour sur www.sysfeu.com. Ce dispositif permet de mieux cibler les interventions et d’optimiser le déploiement des moyens au sol et aériens.

La gestion des risques de catastrophes, pilotée par la Direction de la Gestion des Risques Naturels (DGRN), a donné lieu à 46 projets réalisés pour 41 M$, incluant le renforcement des capacités d’observation météorologique, la modernisation des systèmes d’alerte, et la mise en place du projet Vigirisque Inondation. Testé dans quatre zones pilotes, ce dernier a montré son efficacité en 2024 pour anticiper les crues et sécuriser les populations.

Au-delà des infrastructures, le véritable défi reste humain, économique et politique. Innover pour le climat, cela signifie aussi investir dans la formation, l’éducation climatique, la coopération territoriale et les technologies sobres. Les systèmes d’alerte ne sont efficaces que s’ils sont compris, partagés, et adaptés aux réalités locales.

Le rapport sur l’état du climat au Maroc en 2024 se présente comme un miroir tendu de notre relation à l'environnement et aux seuils que nous franchissons sans toujours les prévenir. Ce que révèlent ces données, au-delà des records et des anomalies, c’est une tension croissante entre des équilibres fragilisés et des systèmes d’action encore trop lents. Loin de céder au fatalisme, ce constat impose une exigence nouvelle : celle d’agir avec lucidité, en mobilisant la science, l’innovation et les savoir-faire locaux pour que l’adaptation devienne une trajectoire collective possible.